M&Aとは?

M&Aを成功に導くために

M&Aとは?

M&Aとは何?

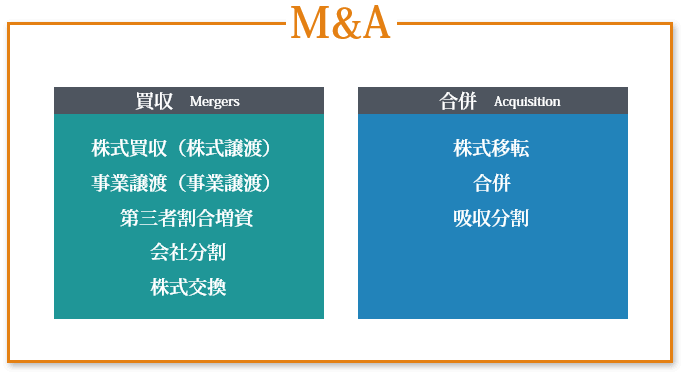

M&Aとは、正式名称を「Mergers &Acquisitions」といい、 それぞれの単語の頭文字をとって「M&A」と呼ばれています。 「Mergers」は複数の企業が統合して1社になること、 また、「Acquisitions」はある企業が別の企業の株式を取得し経営権を取得することを指しています。 合併等や企業買収のことを総称してM&Aと呼ばれています。

なお、合併は、「グループ企業の再編」や「業界再編」といった局面で用いられることが多いです。 また、グループ子会社の統合による組織体制の効率化や同業大手企業同士の統合によるマーケットシェア拡大などを目的として 多く活用されているM&A手法です。

一方、企業買収は、ある企業が別の企業の経営権を取得することを言いますが、 「新規市場・新規顧客・新規事業の獲得」といった商圏や事業の拡大、 「技術・商品の獲得」といった既存事業の強化や自社で保有していないノウハウを短期間で獲得するために多く活用されます。 M&Aは、特に買い手企業にとっては、すでにビジネスとして収益化に成功している企業を手に入れることができるため、 ゼロからの新規事業と比較して時間や費用といったコスト、ビジネス化に失敗するリスクなどを極小化することが可能であり、 企業の成長を促進する抜本的な経営戦略の一つとして活用されています。 また、売り手企業にとっても、買い手企業が持つ資金や人材、販売ネットワークや技術力を活用することで事業基盤を大幅に強化することが可能となります。

M&Aのスキームはどういったものがあるの?

M&Aのスキームには、細かくわけると多くの形式がありますが、株式譲渡スキームが最も多く活用されています。 株式譲渡スキームは、会社が発行している株式を買手に譲渡することにより、経営権も譲渡します。 株式譲渡では、会社が保有する、有形・無形資産、従業員、取引先、契約関係、規程・規約類等、会社を現状のまま買主に譲渡することとなります。 株式譲渡は他のスキームである会社分割や事業譲渡等と異なり、法人格の変更がなく、株式の所有者が変わるだけなので、 M&Aによる影響が少ないのが特徴です。M&Aで活用されるスキームについては、下図を参考ください。

- 株式買収(株式譲渡)

- 売り手企業の株主が保有している株式を買い手企業に譲渡するとともに、譲渡対価として現金の支払いを受ける方法。 他の手法と比べて手続が簡便かつM&A後も売り手企業はそのまま存続するため、中小企業のM&Aで最も用いられる代表的手法。

- 事業譲受(事業譲渡)

- 対象会社の事業の全部または一部を第三者に譲渡することをいい、 譲渡対象となる事業には、その事業運営に必要な会社の資産・従業員・営業権・ノウハウ等が含まれる。 選択と集中によりノンコア事業を売却し、コア事業への投資資金の確保や企業再生、組織再編を実施する際に用いられる。

- 第三者割当増資

- 直接金融による資金調達方法をいう。 発行体が新株を発行し、第三者がその株式を引き受けることにより、発行体はその対価として現金を受け取る。 間接金融ではなく直接金融のため、財務基盤の強化が可能になる。成長性のあるベンチャー企業や事業再生型のM&A案件等で使用される。

- 会社分割

- 新設会社を設立し、その事業の全部もしくは一部を新設会社に承継することをいう。 事業部門の法人化や不採算部門の切り離し等のために用いられる。

- 株式交換(株式移転)

- 対象会社の発行済株式を親会社となる会社に取得させるM&A取引スキームのことをいう。 買い手企業は自社の株式を買収対価とするため、少ない資金負担で対象会社をグループ化できるメリットがある。

- 合併

- 合併契約により2つ以上の法人が1法人になることをいう。 存続する会社を存続会社、消滅する法人を消滅会社といい、 消滅する会社の権利義務のすべてを存続会社に承継させる方法を吸収合併、 新規に会社を設立して新設会社に権利義務を承継させる方法を新設合併という。

- 吸収分割

- その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後、ほかの会社に承継させることをいう。

M&Aの進め方は?

M&Aの一般的な進め方としては、 ①M&Aの基本方針検討、 ②M&A打診先リスト(ロングリスト)の作成、 ③ノンネームシート打診、 ④機密保持契約 (Non-disclosure agreement)の締結、 ⑤インフォメーションメモランダムによる提案、 ⑥基本合意書の締結、 ⑦デュー・ディリジェンスの実施、 ⑧最終契約書(株式譲渡契約書)の締結・クロージング、という流れになります。 以下では、①〜⑧の各ステップでの詳細な説明をしています。

①M&Aの基本方針

まず、自社がM&Aをするべきかどうか、M&Aを行うなら、どのような相手とM&Aを行うか、 どの業種・エリアの相手とM&Aを行うか、どのような条件でM&Aを行うか、いつまでにM&Aを行うか、等々、 基本的な方針の決定を行います。

「M&Aをするべきかどうか」については、他の選択肢も踏まえ、総合的に判断してくことになります。 M&A以外の選択肢としては、親族内承継、従業員への承継、株式上場(IPO)、清算・廃業があります。 これらの選択肢について、それぞれのメリット・デメリットを精査する必要があります。

また、「どのような相手とM&Aを行っていくか、どの業種・エリアの相手とM&Aを行うか」ですが、 これは、言い換えれば、どのような先が自社にとって最適なM&Aのターゲット先か、ということです。 上場/非上場、同業/異業種、売上・規模の大小、同エリア/異エリア等々、 M&Aによる効果が最大になりそうなターゲットを選定していくことになります。

最後に「どのような条件でM&Aを行うか」ですが、自社の企業価値を事前に理解することは非常に重要なポイントとなります。 事前に自社の企業価値を把握できていれば、その水準を前提として打診活動が開始できるため、効率的な打診が可能になりますし、 相手からの提示条件を判断するための尺度として利用できるため、誤った判断を避けることができるようになります。

②M&A打診先リスト(ロングリスト)の作成

M&Aの初期のステップにおいて重要な点は候補先企業とのマッチングです。 この段階ではM&Aの相手方として有望な企業に対してM&Aの打診を行い、M&Aに関する初期的な条件交渉を行うところまで実施します。 自社のM&Aの提案に対して関心を示す企業とそうでない企業が分りますので、 M&Aの戦略を立てる上では「マーケティング」と呼ばれることもあります。

M&Aの打診を行う時には、まず、M&Aの打診対象となる企業をリストアップします。 これをM&Aにおいては「ロングリスト」と呼び、 M&Aの対象となり得る企業を業界や事業内容、企業規模(売上や財務状況)などでスクリーニング(選別)していきます。 ロングリストの作成初期段階では選定基準は厳密にしすぎることなく、 M&Aの可能性がありそうな企業を広く選定し、その中でもさらに有望な相手企業候補を比較検討していくことで、 リストを精緻化していきます。また、実際に打診活動を進めていくと、自社のM&A提案に関心を示す企業の傾向も分かりますので、 今後のM&Aの候補先企業を検討する上でも参考にすることができます。 なお、M&Aの打診を自社で実施する場合は、自社がM&Aの活動をしていることが他社や自社内に知られる可能性が 高くなるため、M&A仲介会社等の専門家を活用して匿名で打診活動を進めることをお勧めします。

また、M&Aの候補先企業の選定にあたっては、以下の点に留意しながら選定を行っていくことが肝要です。

- 自社事業とのシナジー効果が見込める企業

- 経営方針や企業文化等に自社との親和性が感じられる企業

- M&Aによって自社の経営課題の解決につながる可能性がある企業

なお、M&Aは相手企業が現れて初めて具体化するものですが、M&A仲介会社と自社が望む相手企業像を確りと共有しつつ、 自社にとってベストな相手を選択していくことが重要です。 M&A仲介会社からの紹介だからと妥協した結果、 期待通りのM&Aの効果が得られない場合や事業継続を断念せざるを得ない状況に陥るケースも少なくありません。 打診状況に応じて候補先の追加・見直しを行いながらベストマッチ先とのM&A具体化を目指しましょう。

③ノンネームシート打診

M&Aを進めるにおいて、情報管理は最も気をつけるべき点です。 例えば、M&Aで会社を売却するという情報が漏れた場合、最悪の場合、取引や従業員に対して悪影響を与えてしまう可能性があるからです。 然しながら、M&Aを進めるには、M&Aにかかる情報を開示していなかければ、M&Aを進めていくことは困難です。 そのため、一般的には、初期の段階で相手方の関心度を測るため、 ノンネーム打診というものを行い、相手方のM&Aにかかる関心度を探っていくことになります。 ノンネーム打診とは、実名は非開示とし、事業、財務及び業績の概要情報を提示しながら、M&Aの相手方の関心度を測る方法です。 ノンネーム打診を行うことにより、情報開示に伴うリスクヘッジをしながら、M&Aの検討を進めることが可能になります。

④機密保持契約

(Non-disclosure agreement)の締結

上記②にて、ノンネーム打診を行った後、M&Aの相手方に更に検討を進めて頂くには、詳細な情報を提供していく必要性があります。 そのため、売主及び買主にて、M&Aの情報にかかる機密保持契約を締結するのが一般的です。 機密保持契約では、M&Aにかかる取得した情報を第三者に開示しないことやM&Aを検討している事実も公表をしないこと等の内容が含まれます。 また、M&Aの売主及び買主の両当事者で締結するものもあれば、M&Aの買主から売主に対して、差入れ型の形で行うケースもあります。

なお、M&Aにおいて、機密情報は最も厳格に管理される必要があります。 M&Aを進める場合は、必ず、支援を受けるM&A仲介会社や情報を開示する相手企業と機密保持契約を締結するほか、 株主や社内との情報共有も最小限に留めていくことが肝要です。 自社の経営戦略が競合他社に流出したり、M&Aの話が従業員や取引先に広まり信用不安を引き起こしたりするなど、 経営に悪影響を及ぼすリスクがありますので、適切な情報管理を徹底する必要があります。

然しながら、M&Aは厳密な情報管理体制の下で慎重に進める必要がある一方、 相手企業に開示する情報を絞りすぎるとM&Aの条件検討に必要な情報が不足して正当な評価を受けられなかったり、 相手企業に不要な不信感を抱かせることにつながったり、結果としてM&Aの具体化を阻害することになりかねません。 情報は、適切なタイミングで適切なものを提供していく必要がありますので、M&Aアドバイザー等の助言を踏まえながら、 情報開示を行っていくことが、リスクをヘッジしながら、円滑なM&Aにつながっていきます。

⑤インフォメーションメモランダムによる提案

M&Aにかかる機密保持契約締結後には、詳細な情報を相手方に提出していき、M&Aを更に進めていくこととなります。 この際、例えば、M&Aの相手方候補先が複数社ある場合には、各社ごとに資料の準備・対応をしていくと非常に煩雑になります。 そのため、売主の事業概要、事業内容、特徴、強み・弱み、財務状況、業績状況等々、 をまとめたインフォメーションメモランダムと呼ばれる資料を作成し、この資料を使用しM&Aを進めていくことが一般的です。 このインフォメーションメモランダムには、M&Aの検討に必要な最低限の情報を記載されています。 そのため、相手方候補各社からの質問や追加資料対応の負担を大きく削減できることが可能です。

⑥基本合意書の締結

基本合意書とは、M&Aの当事者となる売主と買主の間で合意した価格、引継ぎ条件等、M&Aにかかる諸条件を記載した書面を指します。 基本合意書には法的拘束力を持たせないケースが大半です。 これは、基本合意書を締結する時点では、売主から買主に提出される情報が限定的であることがその理由のひとつです。 M&Aの実行時には詳細な資料を提出しなければなりませんが、 その前の段階として、売主及び買主の間で、限定的な情報の中でではありますが、 基本的な考えに大きな乖離がないかを確認するのが、基本合意書の目的です。 また、基本合意の段階では、買主より独占交渉権を求められることがあります。 これは、売主はなるべく良い条件で売却できるように、多くの候補先から提案を受けたいと考えますが、 買主は時間と費用を講じたにも関わらず、交渉が打ち切りになることを避けたいと考えるからです。

⑦デュー・ディリジェンスの実施

基本合意を締結の後、買主から売主に対してデュー・ディリジェンンスを実施します。 このデュー・ディリジェンスは、会計・税務は会計士・税理士、法務は弁護士に業務委託を行い、実施されることが一般的です。 各専門家は、買主の経営陣・従業員とともに、売主企業の現地に訪問し、 決算書の内容確認・簿外債務や進行中の紛争・係争等の有無がないかを確認します。 また、経営者に対して聞き取りを行うマネジメントインタビューも行います。 このデュー・ディリジェンスは大変な時間と労力がかかります。 そのため、このデュー・ディリジェンス実施までに、基本合意を締結し、 少なくとも売主及び買主の間で基本的な考え方に大きな乖離がないことを確認しておく必要があります。

⑧最終契約書(株式譲渡契約書)の締結、クロージング

M&Aの最終ステップは最終契約書(株式譲渡契約書)の締結とクロージングです。 デュー・ディリジェンスの結果を踏まえてM&Aにかかる最終条件を交渉します。 この契約内容は売主及び買主の最終的に合意した条件となるため、法的拘束力を有します。 つまり、最終契約書が締結された段階で、M&Aは有効なものとなるわけです。 仮に、最終契約締結後にどちらか一方から契約破棄する場合は、破棄された企業から破棄した企業に対して、損害賠償請求をすることができます。 そのため、最終契約締結前にはデュー・ディリジェンスをしっかり実施することが大変重要になります。

また、M&Aの手法によって、最終契約書は異なります。 例えば、株式譲渡によるM&Aの場合の最終契約書は「株式譲渡契約書」、 事業譲渡によるM&Aの場合の最終契約書は「事業譲渡契約書」、吸収合併によるM&Aの場合は「吸収合併契約書」となります。 最終契約書の内容には、M&Aを実行するにあたり、 従業員や取引先への説明・契約継承の同意確認、M&A後の競業の禁止、許認可手続きの実施・クロージング日等があります。

M&Aにおけるクロージングは、最終契約締結後の株式譲渡や事業譲渡等の手続きと経営権の移転を完了させる手続きのことです。 クロージング日に、M&Aを実施するにあたり必要な書類及び署名押印の確認をもって、 譲渡の手続きとそれに対する代金の支払いを行い完了となります。

M&Aはどれくらいの期間がかかる?

M&Aに要する期間は、案件の状況や背景によって異なるケースがありますが、一般的には6ヶ月〜1年程度です。 これは、具体的に活動を始め、最終契約書を締結するまでの期間であり、引継ぎ期間等は含んでおりません。 売主が未上場企業の場合は、運営やノウハウが売主個人に依存しているケースも多く、 その場合には、買主から引継ぎ期間として、3ヶ月~1年程度、求められることがあります。 また、長い場合には2年超というケースもあります。 もし、M&Aを検討する場合には、この引継ぎ期間もある程度想定の上、活動のタイミングを決定していく必要があります。

なんでM&Aが増えているの?

M&Aが増えている背景

M&Aは欧米では古くから事業拡大のために有効な合理的経営手法として積極的に行われてきた歴史があり、 大企業からベンチャー企業に至るまで広く一般に浸透しています。 一方、日本においては「M&Aは大企業がするもの」「M&Aをすると会社を乗っ取られる」などといったイメージをお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。

こうしたイメージはバブル崩壊後の1990年代に破綻寸前の企業を外資系企業やファンドなどがM&Aを行う過程で 「経営権の乗っ取り」や「リストラ」といった言葉が世間に広まったことや、 2000年代に入りライブドアや村上ファンドの買収案件に関する報道がなされたことなどが背景にあると言われています。

2000年代後半になると、会社法の施行や三角貿易の解禁等に伴い、 少子化等による国内経済の縮小に危機感をもった大企業を中心に海外進出を目的としたクロスボーダーM&Aが増加しました。 リーマンショックや2011年の東日本大震災の影響で一時M&Aが停滞しますが、 2010年代後半から現在にかけては潤沢な内部留保を活かした超大型のM&Aや、 革新的技術を持つスタートアップ企業が大企業との資本提携に積極的に取り組むなど、 日本においてもM&Aが企業の成長戦略の一つとして浸透してきたと言える状況になりつつあります。

また、M&Aが日本国内で広く認知され始めた大きな要因として挙げられるのが、 後継者問題の解決を意図した事業承継型M&Aです。 日本は現在、深刻な事業承継問題を抱えており、現状を放置すると、 後継者不在による廃業により、2025年頃までで約650万人、約22兆円のGDPが失われてしまうと言われています。 また、成長性という側面においても、人口減少や技術進歩率の低下等、多くの問題に直面しています。 M&Aはこうした状況を打破する抜本的解決手法として中堅中小規模のオーナー企業を中心に増加しており、 経済産業省や中小企業庁の公的サポートや銀行等が経営指導を積極化するなど事業承継問題を支援する環境が整備されてきています。 さらに、事業承継型M&Aにおける買い手企業は上場企業等の大企業だけでなく、 地場の有力中堅企業や新興企業なども積極的に買収に取り組むケースも増えており、 今後もこういった中堅中小企業を対象としたスモール型M&Aの裾野は拡大していくものと考えられています。

更に、昨今では、M&Aを生業とする企業も数多く台頭してきております。 これらの専門家を活用することにより、だれでも手軽にM&Aを活用できるようになっていることも、 M&Aが増えてきている要因と考えられます。 M&Aがスムーズに進行できるかどうかは、担当するアドバイザーの力量によるところが大きいので、 M&Aアドバイザーを活用する場合は、信頼ができるM&Aアドバイザーに依頼をすることが重要です。

どういうときにM&Aを活用すればいいの?

M&Aを活用するタイミングは大きくわけて、 ①後継者がいない時、 ②後継者はいるが金銭的に承継するのが困難な時、 ③業容をさらに拡大したいとき or 自社のみでの成長が困難な時、が考えられます。

①後継者がいない時

後継者は大きく、親族内承継と親族外承継に分けられます。親族内承継は言葉の通り、親族内での承継によるものです。 昨今では、子息等はいるが、その子息等が承継を希望しないケースも増えてきています。 また、親族外承継では、従業員等による承継が考えられます。 しかし、従業員等はもともとサラリーマンであり、リスクをとって会社を引き継ぎという方は実際のところあまり多くありません。

②後継者はいるが金銭的に承継するのが困難な時

後継者がいる場合も、金銭的な問題で承継が難しくなるケースもあります。 例えば、親族内で承継をした場合には、売主が保有する株式を買い取る必要があり、この買取原資が問題となります。 特に、継続した利益を毎年稼ぎ出している場合は、株価が高額になるため、多くの現金をもっていないと買取が困難となります。 また、親族外承継の場合も同様の問題があります。 また、金融機関から借り入れを行っている場合には、借入に対する個人保証も行う必要があり、承継にあたってのハードルになるケースが多いです。 なお、最近では事業承継税制を活用し、相続税の負担を軽減できるケースもあります。

③業容を更に拡大したいときor

自社のみでの成長が困難な時

M&Aは事業承継だけでなく、成長戦略のひとつの選択肢としても活用することが可能です。 自社のみでの成長が限定的なとき、または、成長スピードを加速させたいときなど、 大企業の傘下に入ることにより、大企業の様々なリソース(ヒト、モノ、カネ、情報)を有効活用できるようになります。 それによって、自社のみでは実現ができなかった成長を行うことができるようになります。 昨今では、スタートアップ企業と大企業のM&Aも増えており、この成長戦略型のM&Aも増加傾向にあります。

M&Aで売れやすい会社は

どんな会社?

M&Aの時に買手から人気のある会社は?

M&Aにおいて、買手から人気のある会社にはいくつかの特徴があります。 それらの特徴がなければM&Aができないということではありませんし、 あくまで傾向ですので、参考程度にどのような特徴があれば、M&Aがしやすいのかを、ご確認頂ければと思います。

まず、M&Aにおいて人気のある企業は、①安定的に収益を獲得できている(事業の優位性が獲得できている)、です。 買手にとって、M&A取引は非常にリスクの高い取引になります。 そのため、売手が毎期安定的な収益を稼いでいる場合、今後もその収益が継続される蓋然性が高いと判断し、 M&Aを決断する際の心理的なハードルがかなり低くなります。

また、こちらは説明するまでもないですが、②財務基盤が安定している会社、も買手から人気があります。 然しながら、有利子負債が少ない場合は、株価が高い水準になるケースもあるので、 結局は株価と有利子負債のバランスを考えていく必要があります。

更には、③組織体制が盤石な会社、も人気があります。 未上場企業の場合、運営面においてはオーナー兼経営者への依存度が大きいケースが多く見受けられます。 この場合、M&A後にオーナー兼経営者が退職をした場合、 会社の運営に大きく影響を及ぼす可能性があるため、このオーナー兼経営者の退職による影響を回避するためです。

再度ですが、M&Aにおいて、①〜③のような特徴があれば、 優位に交渉を進めやすい可能性が高いですが、①〜③に該当すれば必ずしもうまくいくというわけでないですし、 ①〜③に該当していなくても交渉の仕方次第で優位にM&Aを進めることもできます。 例えば、安定的な収益がでていない場合も今後の事業計画を確りと説明したり、 組織体制が確りしていなくてオーナー兼経営者に運営が依存している場合も引継ぎを確りと行う等、 M&Aに熟知したアドバイザーがいれば、その時々で適切なアドバイスを受けられると思いますので、 M&Aがうまく進められるか不安に感じられた際にはアドバイザーにご相談頂くことをお勧め致します。

M&Aアドバイザーって何?

M&Aアドバイザーって何?

M&Aアドバイザーは、M&A全般の取引について、アドバイスをする人のことを指します。 M&Aアドバイザーは、財務・税務、法務、ビジネスの側面から各種専門家と連携をしながら、様々なアドバイスを行い、 M&Aが円滑に実行されるための支援をします。 また、M&Aの取引先としてどういった相手がいいか、その相手に対してどのようなアプローチをしたらいいか、 どのような交渉戦略で交渉を進めたらいいか、等々、M&A取引の最初から最後まで支援します。

M&Aアドバイザーってどんな形態があるの?

M&Aアドバイザーには仲介形式とFA形式の2種類があります。 仲介形式は、売手及び買手の双方と契約を締結し、M&Aをサポートします。 一方、FA形式は、売手又は買手のどちらか一方のアドバイザーとしてM&Aのサポートをします。 どちらにもメリット・デメリットがありますが、中堅中小のM&Aにおいては、仲介形式のM&Aサポートが多く活用されています。

M&Aだと高値で売れる

って本当?

会社の価値ってどうやって算出するの?

M&Aにおける会社の価値の算定においては、様々な方法があります。大きく分けて下記の3つの方法があります。

- コスト・アプローチ法

- インカム・アプローチ法

- マーケット・アプローチ法

それぞれのアプローチについて説明をすると、まず、コスト・アプローチ法とは売手企業の純資産に着目し算定する方法です。 コスト・アプローチ法では簿価純資産法、時価純資産法といった算定方法があります。 また、コスト・アプローチ法とインカム・アプローチ法の折衷案として年買法という算定方法も中堅中小企業のM&Aにおいては多く使用されています。

- 簿価純資産法

- 簿価純資産法は会社の簿価上の純資産額を元に算出する方法です。 算定式は「株式価値=簿価純資産―簿価負債額」です。 決算書を元に算出しているので客観的ですが、固定資産や有価証券等の時価額が著しく離れていると金額が大きく異なる場合があります。

- 時価純資産法

- 時価純資産法は会社の全ての資産を時価評価し、算出する方法です。 算定式は「株式価値=時価純資産額―時価負債額」です。算出する場合、有形資産だけでなく無形資産も時価評価します。 つまり、会社の全ての資産を売却し、負債を全て清算した場合に残る金額を表します。

- 年買法

- 年買法とは、売り手企業の時価純資産と営業利益×数か月分の合計を合わせた金額にて算定する方法。 営業利益×数か月に関しては、事業を承継した後に見込まれる利益額相当分に合わせて設定します。

インカム・アプローチ法は売り手企業の将来性に着目した算出方法です。 インカム・アプローチ法では、DCF法が多く使用されています。 然しながら、DCF法は、対象企業の事業計画を元に会社の価値を算定するため、精緻な事業計画を策定する必要があります。

- DCF法

- DCF法とは売り手企業が将来生み出す価値をフリーキャッシュフローにて推定し、資本コストで割り引いて現在価値を算出する方法です。 企業の継続性を重点に置いた算定方法であるため、前提の予測を正確に検討することが重要となります。

マーケット・アプローチ法は売り手企業と類似している上場企業の株価や財務状況を元に算出する方法です。 DCF法と異なり、類似企業の指標を元に会社の価値を算定するため、簡便的に算定ができるのが特徴です。 なお、具体的には、マルチプル法が多く使用されます。

- マルチプル法

- マルチプル法とは、売り手企業と同業の上場類似企業を用いて比較する方法です。 例えば、EV/EBITDA倍率法では、売手企業のEV(企業価値)÷上場類似企業のEBITDA(営業利益+減価償却費)にて算定し、 上場類似企業EBITDAの指標を掛け合わせ、会社の価値の算定を行います。 なお、非常に簡便的に算定できる利点があるものの、上場類似企業の選定がとても重要で、 事業内容やビジネスモデルが類似していないと正しい判断ができないのが難点です。

会社の価値の算定には、様々な方法がありますが、どの方法にもメリットとデメリットがあります。 そのため、M&Aを実施するにあたり、どの算定方法が正しいということはありません。 M&Aを前提として金額を算定したい売り手企業様は弊社にお気軽にご相談ください。 弊社は売り手企業様に合った金額を無料で算定させて頂きます。

M&Aで会社を高く売るには?

上記「会社の価値ってどうやって算出するの?」にて、M&A時における会社の価値の算定方法について説明しましたが、 実際のM&Aにおける取引価格は最終的には売手及び買手の合意によって決定します。 つまり、様々な算定方法によって算定された価格はあくまで参考数値にしかすぎず、 M&Aにおいて自社を高く売るためには、自社をより魅力的に感じてもらえる買手を発掘する必要があります。 自社のみで、多数の買手候補とM&A取引を並行させるのは容易ではなく、この点もM&Aアドバイザーが多く活用されている一つの要因です。

M&A後の運営体制は?

M&A後の会社がどのように運営されるのか、また、オーナー自身はM&A後どのように会社に関与していくのか、といった点はM&Aを進める上で非常に重要な判断材料になります。 ここでは、M&A後の運営体制やオーナーの処遇に関する疑問点について説明をしていきます。

M&A後は、オーナーは退任しないといけないの?

株式を保有する会社オーナーは、その会社の代表または役員となっているケースが大半です。 M&Aとは会社の株式を保有するオーナーがその株式を第三者に譲渡し経営権を譲渡することであるため、M&A後はオーナーがチェンジすることになります。 その際、旧オーナーが会社に残るか、退任するのか、といった点が問題となります。 最終的には旧オーナーは会社の経営陣から退任することになりますが、実際のところ、当面の間、旧オーナーが会社の代表者を継続するケースも多くあります。 つまり、M&A後の旧オーナーの処遇はM&A時の買い手と売り手の状況に応じて様々です。いくつかのケースに分けて事例を紹介します。

case1. M&A後、旧オーナーが代表者を退任するが、一定期間役員として経営に関与するケース

このケースでは、新オーナーから旧オーナーに対してM&A後も経営陣として会社に関与してほしいという強い要望があった場合、 また、旧オーナーとして積極的に会社の経営に関与したいという思いがある場合に多く見られます。 例えば、事業の特殊性が高い、または新オーナーの当該分野への知見が少ない等の理由がある場合は、特に、買手側から留任を強く求められます。 また、新オーナーの中には、取引先・従業員に対してM&A後も現体制と変わらないことをアピールし、M&Aによる様々なリスクをヘッジしたいと考える傾向があり、 そのような場合にも当面の間、M&A後も、旧オーナーが役員として会社に残るケースがあります。 一方、旧オーナーとしても、事業承継等の理由でM&Aを実施したが、時間も体力も相応にある場合には、 自らM&A後も役員としての関与を希望し、留任するケースもあります。

case2. M&A後、旧オーナーが引き続き代表者を継続するケース

この場合はcase1と重複しますが、事業の特殊性が高い、旧オーナーのカリスマ性が高い、 または新オーナーの当該分野への知見が少ない等の理由がある場合、が考えられます。 当然、旧オーナーとの合意の上で進められる話ではありますが、 中には、買い手側から、M&A後も旧オーナーに代表者を継続してもらうことが前提条件とされるケースもあります。

case3. M&A後、旧オーナーが即退任するケース

M&A後、旧オーナーは引継ぎのため、相応期間、役員として留任することが一般的ではありますが、 旧オーナーの事情等により、即退任しないといけないケースも存在します。 そのような場合においては、新オーナーとも協議の上、円滑な引継ぎに支障がないよう、 役員ではなく顧問やその他の方法で関与をしながら、旧オーナーと新オーナーの合意形成ができる形で進めることになります。

なお、case1~case3で主要なケースを見てきましたが、M&A後の旧オーナーの処遇については、 旧オーナーと新オーナーの合意によって決まるため、こうでなければいけないといった形があるわけではありません。 円滑に進めていくためには、旧オーナーと新オーナーの両者の意向を確認した上で、現実的な解決策を探っていく必要があります。

M&A後の引継ぎはどうしたらいいの?

円滑に事業を承継するためには、M&A後の引継ぎは極めて重要です。 M&Aにおいては、買手がデュー・ディリジェンスによって企業の精査を行いますが、短期間の間に実施されるため、 売り手の全てをデュー・ディリジェンスで把握することは極めて困難です。 そのため、M&A後の充分な引継ぎによって、デュー・ディリジェンスによって抽出した課題点を踏まえ、業務を引き継いでいくことが必要です。 引継ぎ内容としては、有形なものは当然として、前オーナーが保有していた業務にかかるノウハウや人脈といった無形のものも確りと引き継いでいく必要があります。 その他、日常のオペレーション(営業、総務、経理等)も売り手の協力を仰ぎながら引き継いでいくことになります。 なお、これらの業務の引継ぎは、あくまで株式譲渡(M&A)後に行われます。そのため、前オーナーがM&A後も一定期間会社に残ることが一般的となっています。

取引先にはいつM&Aの話しをすればいいの?

M&Aをする上でディスクローズのタイミングは非常に難しい論点となります。 取引先においては、基本的にはM&A後の開示が一般的です。 例えば、創業時から付き合いのある重要な取引先があり、どうしても開示が必要な場合は、相手方の承諾を取った上で話をすることになります。 これは、M&Aを進めるにあたり、相手方とM&A情報に関する機密保持契約を締結していることが一般的だからです。 万が一、相手方の承諾を得ずにM&Aの事実を開示をし、何かしらの損害を相手方に与えてしまった場合には、 この機密保持契約に基づいて損害賠償を請求される可能性があるため、慎重に進めていくことが肝要です。

従業員にはいつM&Aの話しをすればいいの?

M&Aをする上で従業員へのディスクローズのタイミングも非常に難しい論点となります。 これもタイミングとしては、M&A後の開示が一般的です。 然しながら、事業運営上のキーマンとなる従業員の方がいらっしゃり、その方が万一M&Aによって退職をすることになれば、 M&A自体が成立しない等の影響が考えられる場合には、相手方とも相談の上、事前にM&Aを説明し、協力を得るケースもあります。 ただ、この場合でも、M&Aの成約がほぼ確実視されている状況で話をするのが一般的です。 これは、M&Aは交渉仮定で頓挫することも多いためです。 そのため、たとえキーマンであってもM&Aの初期段階で話をすることは避けたほうがいいケースが多いと言えます。

PMI(Post Merger Integration)ってなに?

PMIとは、M&A後の統合効果を最大化するための統合プロセスを指します。 その対象とする範囲は、経営、業務、意識など統合に関わるすべてのプロセスに及びます。 M&Aでは2つ以上の会社が統合されるため、様々な面でリスクを抱えたり新たな問題が発生してしまったりします。 経営統合を円滑に進めるためには、事前にM&Aによって想定される問題に対して、きちんと対処法を探っておかなくてはなりません。

PMIは、前に説明した通り、大きく分けると①経営の統合、②業務の統合、③意識の統合、があり、範囲は非常に多岐に渡ります。 また、当然、時間的な制約も存在するため、それぞれの業務量と優先度を勘案し、重要度の高いものから進めていくことが必要です。 また、統合後の目指す姿を明確に描いた上で、そのビジョンに即しているか、全体としての整合性はとれているのかを常に検討しながら、M&AのPMIを進めていく必要があります。

M&Aを行う目的は、それぞれの持つ経営資源を有効活用し、単独では達成できないシナジー効果を追求し、M&Aを行う前以上の価値を創造することです。 そして、継続的な企業価値の向上を生み出していくことです。そのため、M&Aはゴールではなく、スタートです。 PMIを実施しなければM&A前より企業価値が高まらない恐れがあります。そのため、M&Aにより十分なシナジー効果を目指すためには、適切なPMIの実施は避けては通れません。